상반기 외국인 부동산 매수 현황… 중국, 미국 강세

최근 국내 부동산 시장에서 외국인의 주택 매수세가 두드러지면서 큰 관심을 끌고 있습니다. 전체 외국인 부동산 매수자 중 중국인이 약 67%로 대부분을 차지하고 있지만, 강남 3구 등 서울 핵심 고가 부동산 시장을 주도하는 매수 1위 국적은 미국인인 것으로 나타났습니다.

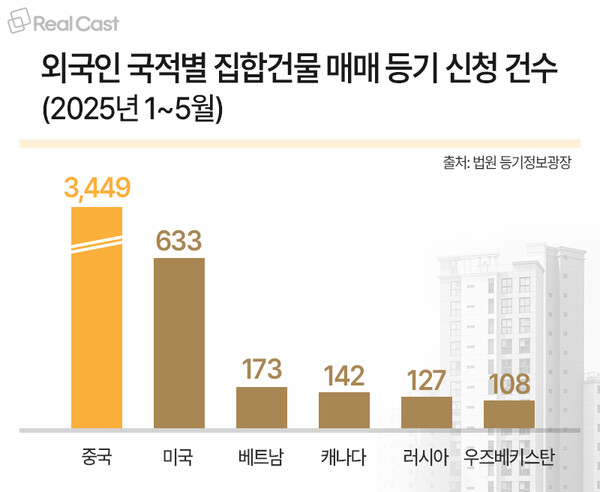

법원 등기정보광장에 따르면, 올해 상반기(1월~5월) 기준으로 외국인의 집합건물(아파트·빌라·상가) 소유권 이전(매매) 등기 신청 건수는 5,153건으로 집계됐습니다. 그중 중국인이 3,449건(66.9%)로 가장 많았던 것으로 집계됐습니다.

이어 미국인이 633건(12.3%)으로, 전체에서는 중국인 다음으로 큰 비중을 나타냈습니다. 다음으로는 베트남인이 173건(3.4%), 캐나다인 142건(2.8%), 러시아인 127건(2.5%), 우즈베키스탄인 108건(2.1%) 순이었습니다.

지역적으로 보면 중국인은 경기도 부천∙안산, 인천 부평 등 중국 동포 밀집 지역과 연계된 중저가 매입 비중이 높아 실거주 목적과 투자 목적이 혼재된 모습을 보였습니다.

중국인이 매수한 지역을 권역별로 보면 경기도가 1,754건(50.9%)으로 가장 많았고, 인천 591건(17.1%), 서울 309건(9.0%) 순이었습니다. 자치구로 보면 인천 부평구가 234건으로 가장 많았고, 서울에서는 구로구 59건, 금천구 52건 순이었으며, 경기도에서는 부천 원미구 190건, 시흥시·안산시 단원구 182건, 부천 소사구가 150건으로 많았습니다. 이들 지역의 매수세가 높았던 이유로는 주로 중국인, 조선족 커뮤니티가 형성된 지역에서 매수세가 두드러졌다고 분석됩니다.

서울 강남3구 외국인 매수 순위는?

반면, 미국인 등 서구권 외국인들은 서울 강남 등 초고가 아파트 매입이 두드러지는 모습을 보였습니다. 특히 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구 등 토지거래허가구역 내 매수세가 뚜렷해 이목을 끕니다.

7월 13일 법원 등기정보광장에 따르면, 올 상반기 서울에서 집합건물을 매수한 외국인은 총 941명으로 집계됐습니다. 이는 전년 동기 759명과 비교하면 24%나 증가한 추세인데요. 2021년 1,104명 이후로 두 번째로 많은 수치입니다.

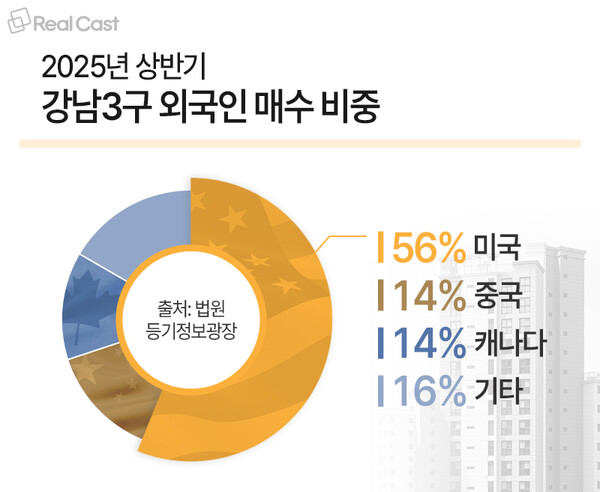

특히 강남3구에서는 총 171명이었는데요. 그중 미국인이 96명으로 절반 이상을 차지했습니다. 반면, 중국인은 24명에 불과했습니다. 다음으로는 캐나다인이 23명으로 차지했습니다.

서울 전체로 보면 중국인 매수 비중이 높지만, 강남권에서는 상황이 완전히 달라진다 볼 수 있습니다. 미국인의 매수가 중국인의 4배 수준인 것인데요.

올 상반기 강남3구 및 서울에서 외국인 집합건물 매매 등기 신청 건수가 증가한 이유는 무엇보다 집값 상승 영향이 큽니다. 올 초 강남3구를 중심으로 집값이 크게 오르면서 실거주 및 투자 목적의 매수가 늘었다고 보입니다.

특히 미국인 매수의 상당수는 교포 또는 외국 국적을 지닌 한국계 투자자가 많은 것으로도 추정됩니다. 이들은 한강변 랜드마크 단지, 학군 프리미엄 지역, 신축 및 재건축 단지 등 장기적 가치가 높은 아파트에 집중 투자하는 경향이 있다고 알려졌습니다.

문제는 이처럼 외국인 부동산 매수가 늘어나면서 내국인과의 역차별도 제기된다는 점입니다. 내국인은 주택담보대출비율(LTV), 총부채원리금상환비율(DSR) 등 대출 규제를 받는 반면, 외국인은 이러한 대출 규제에서 비교적 자유로운 편입니다.

물론, 외국인이 국내 은행에서 대출받을 경우 내국인과 똑같은 규제를 받지만, 외국인이 자국 금융기관에서 자금을 조달하면 상대적으로 자유롭게 부동산 거래가 가능합니다. 또한 취득세, 양도소득세 등 세금 부과와 집행에도 한계가 있어 다주택자 규제가 상대적으로 허술한 점도 문제점으로 지적되고 있습니다.

이에 최근 국회에서는 외국인 부동산 취득 규제 강화 논의가 활발하게 이뤄지고 있습니다. 특히 기존에 외국인 부동산 취득 방식을 놓고 현행 신고제에서 허가제로 바꾸고, 국가별로 상호주의 원칙을 적용하는 것을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

업계에서는 상호주의 측면에서 꼭 필요하다는 의견입니다. 과도한 규제는 불필요하지만, 최근 외국인 매수 증가세가 지속되고 고가 부동산 집중 매수가 나타나는 만큼, 내국인과 외국인 간 형평성을 맞춘 정책이 불가피하다는 의견인데요. 향후 이와 관련한 제도적 보완이 어떻게 진행될지 지켜봐야 하겠습니다.