건설 경기 침체... 악성 미분양 증가

최근 불장 중인 서울과는 달리 경기도 포함 전국에서는 소위 악성 미분양이라 불리는 준공 후 미분양이 급증하며 11년 11개월 만에 최대치를 기록했습니다. 이에 정부에서는 늘어나는 미분양 해소를 위해 ‘미분양 안심 환매’ 제도를 도입하겠다고 밝히며 논란이 커지고 있습니다.

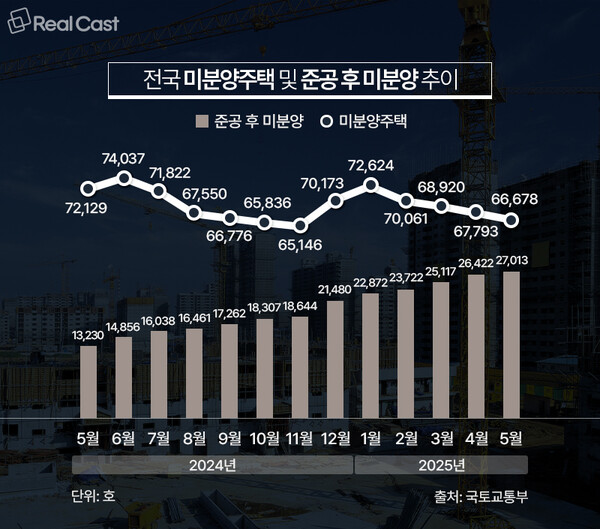

국토교통부가 발표한 ‘전국 미분양 주택 현황’에 따르면, 5월 기준으로 6만6,678가구로 전월 대비 1.6% 소폭 감소했습니다. 미분양 주택 수가 가장 많은 지역은 경기도로 1만2,155가구였으며, 그다음으로 대구가 8,586가구를 기록했습니다.

5월 기준으로 전월 대비 미분양 주택이 가장 많이 증가한 곳은 부산 15.1%(4,709 → 5,420가구)였으며, 가장 많이 감소한 지역은 대전 -14.8%(2,105 → 1,794가구)였습니다.

문제는 최근 악성 미분양이 점점 더 증가하는 추세라는 것입니다. 5월 기준 전국 악성 미분양은 2만7,013가구로 4월 2만6,422가구와 비교해 2.2% 증가했습니다. 전년 동기(1만3,230가구)와 비교해서는 무려 2배 이상 늘어난 수치입니다.

지역별로 보면 지방의 준공 후 미분양 주택의 비율이 훨씬 높았는데요. 지방 악성 미분양은 총 2만2,397가구로 전체 2만7,013가구 중 무려 82.9%를 차지했습니다. 수도권은 4,616가구에 불과했습니다.

현재 지방 악성 미분양이 급증한 원인으로는 수도권과 지방의 양극화가 주요 원인으로 꼽힙니다. 수도권은 집값이 가파르게 오르고 거래가 활발한 반면, 지방은 경기 침체와 인구마저 감소하며 미분양이 늘고 있습니다.

특히 지방 부동산 시장은 미분양이 적체되며 어려움을 겪고 있는데요. 한국고용정보원에 따르면, 비수도권 건설사 중 이자보상배율이 1 미만인 한계기업 비중은 2022년 18.3%에서 22.7%로 4.4%p 상승한 것으로 전해졌습니다. 이자보상배율이 1 미만인 기업은 영업이익으로 이자조차 내기 힘든 곳을 뜻하는데요. 지방 부동산 시장의 경우, 그만큼 한계 상황에 내몰려 있음을 시사합니다.

정부, 지방 미분양 주택 환매 방식으로 매입 결정

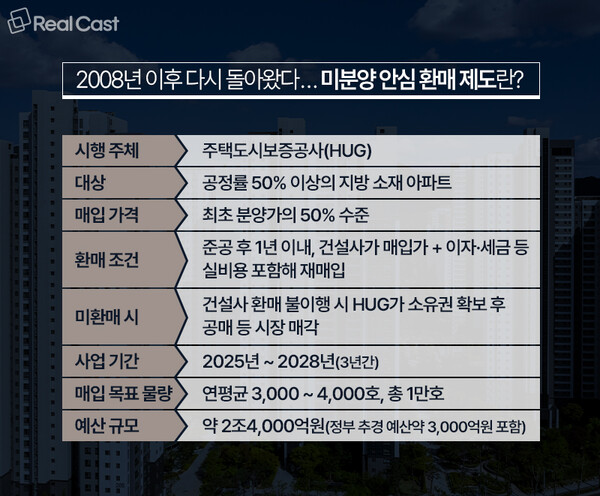

이에 정부는 최근 미분양 해소를 위한 긴급 대책 마련에 나섰습니다. 지난 6월 국무회의에서 3,000억원을 들여 ‘미분양 안심환매’ 사업을 진행하겠다고 밝힌 것인데요.

미분양 안심환매 사업이란, 주택도시보증공사(HUG)가 준공 전 미분양 아파트를 분양가 50% 수준으로 매입한 뒤, 준공 후 건설사에 다시 환매(재매각)하는 방식을 뜻합니다.

매입 대상은 공정률 50% 이상의 지방 아파트이며, 환매 기간은 준공 후 1년 내입니다. 환매할 땐 매입 가격에 세금, 이자 등을 더해 실비용을 보전하는 구조입니다. 만일 건설사가 준공 1년 내에 해당 아파트의 소유권을 매입하지 않으면, 주택도시보증공사가 공매 등으로 처분하게 됩니다.

그런데, 해당 정책은 이번이 처음이 아닙니다. 미분양 안심환매 사업은 이미 2008년 8월 한 차례 시행된 적이 있습니다.

기존 미분양 안심환매 정책은 2008년부터 2013년까지 대한주택보증(주택도시보증공사의 전신)을 통해 시행된 바 있습니다. 국토부 관계자에 따르면, 당시 총 1만8933호의 미분양 주택을 환매조건부로 매입해 99% 이상을 되팔았다고 전해지는데요. 해당 사업을 통해 지방 미분양 적체 및 건설사 자금난을 해소하는 데 기여했다는 평가를 받았습니다.

다만, 이러한 성과에도 불구하고 현재 시장 반응은 다소 냉담한 편입니다. 여론에서는 세금을 투입해 민간 건설사의 부실을 해소시킨다는 점에서 문제를 제기하고 있습니다. 건설 업계에서도 단기적으로는 자금난을 개선하는 효과가 있겠지만, 장기적으로 봤을 땐 반값 분양으로 시장 분위기가 얼마나 나아질지 의문을 표했습니다.

일선에서는 인구나 수요 등 지방 시장의 근본적인 구조 문제를 해결하지 않는 한, 이번 정책이 일시적인 해결책에 불과할 수 있다고 지적한 바 있는데요. 향후 정책 효과 증대를 위해선 보다 면밀한 사전 준비와 미분양 해소를 위한 복합적인 지원 방안이 필요해 보입니다.