여전히 하락 중인 노도강, 수천만 원 하락 거래 속출

노도강(노원·도봉·강북)이 좀처럼 침체의 늪을 벗어나지 못하고 있습니다. 1월 들어 반짝 거래량이 늘며 기대감을 더하기도 했으나, 2월 들어서는 저가 매물 위주로만 거래가 성사되며 하락 거래 기록이 속출하고 있습니다.

강북구 미아뉴타운 ‘래미안트리베라1차’ 전용 84㎡는 결국 8억 원 선이 깨졌습니다. 3월에 7억 9천만 원에 거래됐는데요. 지난해 11월만 해도 9억 3천만 원으로 거래된 타입입니다. 1층 매물이라는 점을 고려해도 낙폭이 1억 4천만 원에 달합니다.

노원구 상황도 좋지 못합니다. 중계역 역세권에 위치한 ‘미도’ 전용 84㎡는 2월에 6억 9,800만 원으로 거래됐습니다. 이 타입이 7억 원 이하로 거래된 건 2020년 12월 이래 38개월 만입니다. 지난해 8월 최고 8억 8,500만 원에 거래되기도 했지만, 반년 만에 1억 8천만 원 넘게 내렸습니다.

잠깐 늘었던 거래량은 찻잔 속의 폭풍으로 머물 전망입니다. 국토부 실거래가 시스템 자료에 따르면 1월 중 노도강 일대 아파트 매매량은 307건에 그쳤습니다. 지난해 연말에 비해 소폭 회복하긴 했으나, 8월에 기록한 472건 대비 35% 수준에 불과합니다.

매물도 소화가 되지 않고 있습니다. 아실 자료에 따르면 1월 1일 기준 노도강 일대 아파트 매물은 8,445개였는데요. 3월 18일에는 9,053개로 7.2% 늘었습니다.

업계 관계자는 “고금리 환경이 장기화하면서 팔려는 사람은 많은데, 살 사람은 없다. 신생아 특례대출은 조건도 까다롭고 금리 혜택도 대단하지 않아 대환 정도에만 활용될 뿐이다. 매물이 적체된 가운데 확실한 저가 매물만이 가끔 거래되면서 전체적인 시세를 낮추고 있다”고 설명했습니다.

같은 동북권인데 분위기 다르다, 회복세 뚜렷한 성동구

같은 동북권이지만 노도강과 달리 성동구는 확연히 회복세를 보입니다. 지난해 고점을 돌파하는 단지가 하나둘 나오기 시작했죠. 강남에서 시작된 고가 주택의 거래 열기가 성동구 일대에 번지고 있는 것으로 풀이됩니다.

행당동 ‘서울숲리버뷰자이’ 전용 84㎡A는 3월에 19억 원으로 거래가 성사되었습니다. 지난해 9월에 기록한 19억 1천만 원에 거의 근접했습니다. 올해 1월만 해도 18억 원으로 거래된 타입이니, 2개월 만에 1억 원이 오른 셈입니다. 앞서 2월에는 84㎡D가 18억 2,500만 원으로 거래되며 지난해 최고 실거래가(18억 원, 6월) 기록을 돌파했습니다.

옥수동 ‘래미안옥수리버젠’도 올해에만 이미 1억 원이 올랐습니다. 1월에 17억 5천만 원으로 거래되었던 전용 84㎡A가 2월에는 18억 5천만 원으로 거래됐죠. 지난해 10월만 해도 15억 8,500만 원으로 거래된 타입입니다.

성동구의 집값 상승세는 통계까지 뒤흔들고 있습니다. 한국부동산원이 집계한 공동주택 실거래가격지수에 따르면, 서울 동북권은 올해 1월 160p로 전월 대비 1.33% 오른 것으로 집계되었습니다. 덕분에 시장에서는 서울 집값이 바닥을 친 것 아니냐는 해석이 나오기도 했는데요.

국토부 실거래가 시스템 자료에 따르면 사실 1월 중 집값이 오른 곳은 성동구와 성북구, 중랑구 정도에 그치는 것으로 나타났습니다.

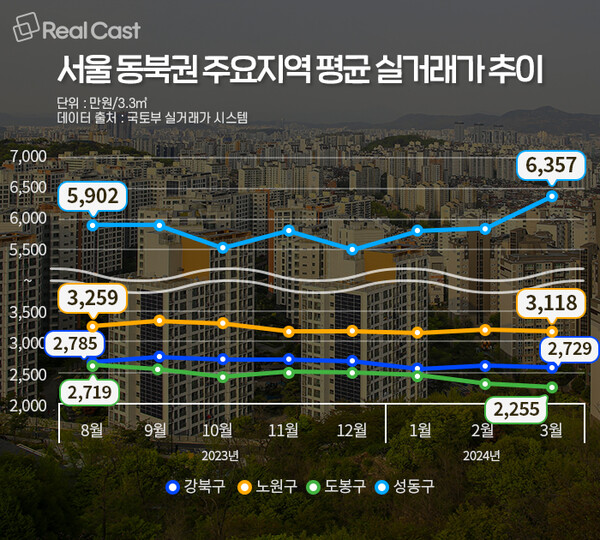

가장 많이 오른 곳은 다름 아닌 성동구로, 12월 기준 3.3㎡당 5,519만 원이었던 평균 실거래가가 1월에 5,822만 원으로 올랐죠. 한 달 만에 3.3㎡당 실거래가가 303만 원 오른 겁니다.

반면 같은 기간 노도강 아파트 3.3㎡당 실거래가는 지난해 12월 평균 2,947만 원을 기록한 후, 1월에는 2,873만 원으로 내려왔습니다.

업계 관계자는 “공사비 상승으로 재건축 기대감이 사라지고, 총선까지 한 달 앞으로 다가온 상황이라 시장 전체가 실수요 중심으로 굴러가고 있다”고 설명하며, “노도강은 아직 전용 84㎡가 8~9억 원이라 비싸다는 인식이 있어 거래가 어려운 상황이고, 성동구는 다리 하나만 건너면 강남인데 신축이 강남보다 확실히 저렴하니 매력을 느끼는 실수요가 많다”고 설명했습니다.