정부가 지역 경제 활성화 등 지방 균형 발전을 위해 대규모 그린벨트(개발제한구역) 해제에 나선다. 큰 규보의 그린벨트 해제는 보금자리 주택 등 도심 주택 공급 활성화 일환으로 추진했던 2008년 이명박 정부 이후 17년 만이다.

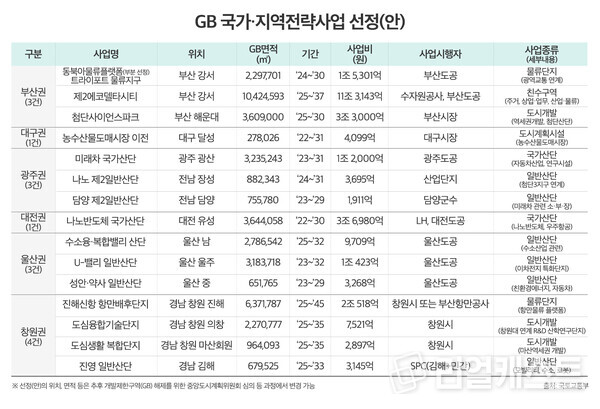

국토교통부는 지난 25일 국무회의 심의를 통해 개발제한구역 비수도권 국가·지역전략사업 15곳을 선정했다. 지난해 2월 ‘개발제한구역 규제혁신 방안’ 발표 후 1년여 만이다. 당시 비수도권 그린벨트를 폭넓게 해제해서 지역경제 활성화 및 지역 특화산업들을 육성해 지역 균형 발전에 힘쓰기로 했었다.

이를 위해 현재 기준이 되고 있는 개발제한구역 해제 총량의 적용을 받지 않으면서 원칙적으로 해제가 불가했던 환경평가 1,2등급 지도 대체지를 지정하는 조건으로 해제가 가능하도록 하는 비수도권 국가·지역전략사업을 도입했다.

이후 총 6개 권역에서 33곳 사업 수요를 제출받아 최종 15곳이 선정됐다.

권역별로 부산권 3건, 대구권 1건, 광주권 3건, 대전권 1건, 울산권 3건, 창원권 4건 등이다.

국토부는 선정된 사업과 관련해 산업 수요가 충분해 실현 가능성이 있는지, 국가 첨단산업 육성을 위한 기반이 되고 파급효과가 클 것으로 기대돼 지역 경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 내다봤다.

대규모 그린벨트 해제는 2008년 이명박 정부 이후 17년만

그린벨트 해제는 목적과 규모의 차이가 있을 뿐 역대 정부에서 모두 있었다. 다만 해제 과정에서는 훼손을 이유로 반대 여론이 항상 등장했다. 특히 환경보존을 위해서 해제를 해선 안된다는 반대 주장은 빠지지 않았다.

그린벨트는 과거 박정희 정부시절 1971년 도시계획법 개정으로 도입이 됐다. 1960년대부터 급속하게 확산된 도시화로 환경오염이 심각한 사회문제로 대두됐기 때문이다.

1971년 7월 서울을 시작으로 1977년 4월까지 총 8차례에 걸쳐 전국 국토 면적의 5.4%에 해당하는 토지가 개발제한구역으로 묶였다.

이후 노태우 정부가 신도시 건설을 위해 경기 성남시 분당 등 일대를, 김대중 정부가 춘천, 여수, 제주 등을 포함한 7개 도시의 그린벨트를 대거 풀었다. 특히 김대중 정부는 외환위기로 극심한 침체에 있던 경제를 살리고 국민임대주택을 공급하는데 그린벨트 해제를 활용했다.

노무현 정부 역시 국민임대주택 공급을 위해 그린벨트를 해제했고, 이명박 정부(보금자리주택), 박근혜 정부(기업형임대 등), 문재인 정부(3기 신도시)도 역시 그린벨트 해제를 통해 다양한 주택 공급에 나섰다. 금번 대규모 그린벨트 해제 이전 가장 큰 규모의 해제는 이명박 정부며 약 17년 만이다.

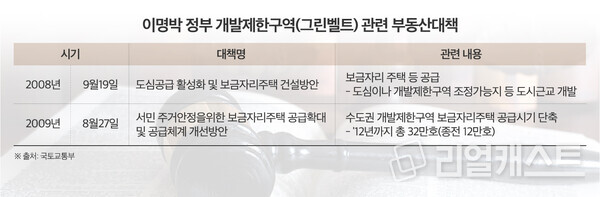

2008년 집권하기 시작한 이명박 정부도 부동산 시장 침체와 금융위기 등으로 경기 회복에 적극적으로 나서며 집권 초기부터 그린벨트 해제를 활용하기에 나섰다.

이명박 정부의 대표적인 주택 상품인 보금자리주택도 이때 등장했다. 특히 강남 세곡, 서초 우면 등 강남권 그린벨트 해제는 당시 큰 관심을 모았다.

윤석열 정부는 지난해 수도권 4개(서초 서리풀, 고양 대곡, 의왕 오전왕곡, 의정부 용현 등) 지역의 그린벨트를 풀어 주택 5만 채를 공급하겠다 발표한바 있다. 서울 그린벨트 해제는 과거 이명박 정부 이후 12년만 이었다.

현재 그린벨트 해제 총량제는 과거 김대중 정부 시절 도입됐다. 이후 해제 총량의 변화는 있으나 무분별한 개발을 막기 위해 지금도 총량제가 적용되고 있다.

업계 관계자는 “현재 국내 산업환경은 정체가 돼 있고, 급변하는 세계 경제에 맞는 변화가 필요하다. 때문에 다음 세대를 위해 전략적으로 신산업 육성이 필요하다”라면서 “다만 수도권에 집중하기 보다 지방에 고르게 신산업을 육성해 국가 균형발전에 이바지할 수 있도록 금번 그린벨트 해제가 실효를 거둘 수 있게 노력해야 할 것”이라고 말했다.