서울 미분양 단지 중 57% ‘악성 미분양’

아파트 분양가가 치솟으면서 미분양 단지가 늘고 있습니다. 다 지어졌음에도 주인을 찾지 못한 준공 후 미분양 단지도 빠르게 증가하는 추세입니다.

국토교통부와 KB부동산 등에 따르면 최근 지난해 10월말 기준 서울 미분양 중에서도 악성으로 꼽히는 준공 후 미분양 단지는 523가구로 집계됐습니다.

서울의 전체 미분양(917가구)에서 악성 미분양이 차지하는 비중이 절반을 넘어선 셈입니다.

이는 전국 평균 악성 미분양 비중(약 30%)을 크게 웃도는 수치로, 고분양가와 대출 규제 영향이 집중된 서울 지역 특성이 반영된 결과로 풀이됩니다.

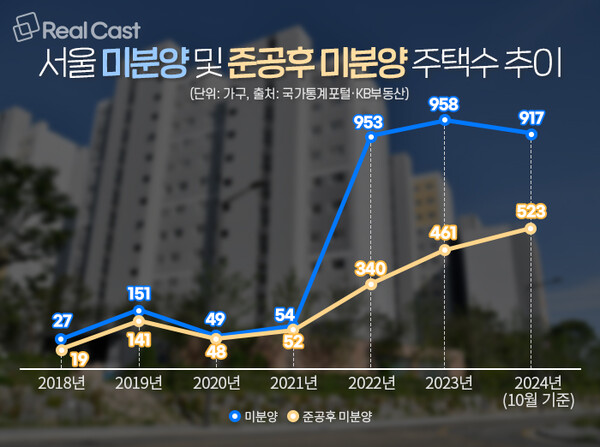

이처럼 서울의 미분양 주택과 악성 미분양 주택은 2020년 이후 뚜렷한 상승세를 보이고 있습니다.

실제 2020년 49건, 2021년 54건이던 서울의 미분양 주택은 2022년 953건으로 큰 폭으로 늘었고, 최근까지도 900건대를 유지하고 있습니다.

악성 미분양 주택의 경우 2020년 48건, 2021년 52건에서 2022년 340건으로 급등했다가 2023년 461건, 지난해에는 523건을 기록하며 증가세가 계속되고 있습니다.

서울의 악성 미분양은 주로 외곽 지역의 중소형 단지를 중심으로 나타나고 있으며, 준공 이후에도 실입주율이 낮아 ‘불 꺼진 단지’라는 말이 현실화되고 있습니다.

대표적으로 노원구, 강서구 등지에서는 준공 이후 6개월이 지나도록 입주율이 50%를 넘지 못한 단지도 있는 상황입니다.

불 꺼진 집 늘고 있는 서울…시장 삼중고에 건설업도 ‘비상’

이처럼 준공 후에도 주인을 찾지 못해 이른바 악성 미분양으로 불리는 준공 후 미분양 물량이 지속적으로 늘고 있습니다.

지난해만 보더라도 2020년 이후 가장 높은 수치를 나타냈는데요.

일각에서는 과거 호황기일 때 고분양가로 공급됐던 물량들이 팔리지 않고 적체돼 있다고 이야기합니다. 서울 전체 미분양 가구에서 쌓인 물량들이 악성화되고 있다는 것입니다.

분양가상한제가 적용되지 않는 지역에서 3.3㎡당 평균 4,000만~5,000만원을 넘는 고분양가 책정이 이어지면서 수요자들의 외면이 지속되고 있다는 점도 원인으로 지목됩니다.

현 미분양이 준공 후 미분양으로 악성화되고, 악성 미분양은 결국 건설업계의 리스크로 돌아갈 수밖에 없는데요. 자금난 등 건설업체의 PF 부실 우려가 커지는 대목입니다.

건설사 입장에서는 이미 지어진 물량에 대한 관리 비용, 대출 이자 부담 등이 가중되면서 추가 착공에 대한 여력도 줄고 있습니다.

최근에는 대형 건설사들도 수도권 외곽 사업장의 분양 시기를 미루거나 분양가 인하를 검토하는 사례도 늘고 있습니다.

한편 서울시와 국토교통부는 미분양 해소를 위한 대책으로 청년·신혼부부 대상 매입형 임대 확대, 공공 매입 등 방안을 검토 중이지만 시장에서는 일시적인 효과에 그칠 수 있다는 분석도 나옵니다.

전문가들은 "건설사와 수요자 간 가격 눈높이 차이를 줄이는 구조적 정책 개입 없이는 악성 미분양 문제 해결은 어렵다"고 지적합니다.

경기 침체 장기화에 대출 규제 여파로 지역 전반에 걸쳐 미분양이 쌓이고 있는 가운데 올해도 상급지 쏠림이 두드러질 것으로 보입니다.

올해 분양시장에서도 잘되는 곳은 잘되고, 안 되는 곳들에선 미분양이 확산될 우려가 큰 상황입니다.

실제로 2025년 1월 기준 서울 청약경쟁률은 평균 3대 1 수준에 불과했으며, 수도권 외곽지역은 청약 미달 사태가 반복되고 있습니다.

부동산 전문가 Y씨는 “공사비 상승에 고금리 기조, 악성 미분양까지 늘다 보니 시장에 삼중고가 현실로 나타나고 있다. 지역 전반에 미분양이 쌓여있는 데다 올해는 분양 물량까지 대폭 감소할 것으로 보여 공급 부족에 대한 우려도 커지고 있다”고 말했습니다.

실제로 부동산R114에 따르면 2024년 서울 분양 물량은 약 2만 가구 수준이었지만, 2025년은 1만2,000가구 수준으로 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 다행이 분양물량이 감소하면 미분양 발생 리스크도 줄어들게 돼 올 서울 분양시장의 향방이 어떻게 달라질지 관심이 모아지고 있습니다.