역전세 공포에 떠는 주택시장

주택시장이 역전세 공포로 떨고 있습니다. 매매가격이 떨어지는 가운데, 주택시장 호황기에 고가로 체결한 전세 만기가 연속적으로 도래하자 곳곳에서 비명이 터지고 있습니다. 특히 임대사업자가 코너에 몰렸다며 아우성입니다.

전셋집 둘 중 하나는 역전세… 깡통전세도 16.3만가구

지금 전셋집 2곳 중에 1곳은 역전세 위험에 노출되어 있다는 분석이 나왔습니다. 한국은행이 발표한 5월 경제전망보고서 중 ‘깡통전세∙역전세 현황’ 자료에 따르면, 올해 4월 기준 역전세 위험가구는 102만 6천 가구로 잔존 전세 계약의 52.4%에 달합니다. 지난해 1월 기록(25.9%, 51.7만 가구)보다 2배나 늘었습니다.

이미 보증금이 매매가를 넘어버린, 깡통전세 위험가구는 세 배로 늘었습니다. 지난해 1월에는 5만 6천 가구였지만 올해 4월에는 16만 3천 가구까지 늘어났죠. 전셋집 열 곳 중에 한 곳 정도는 전세금을 회수하지 못할 공산이 크다는 겁니다.

말이 100만 가구지, 한 가구당 단돈 1억씩만 해도 100조 원입니다. 한국은행은 역전세보증금과 전세시세 격차가 평균 7천만 원이라고 했는데, 이건 곧 피 같은 전세금 71조 원이 이미 증발해 버렸다는 얘기이기도 합니다.

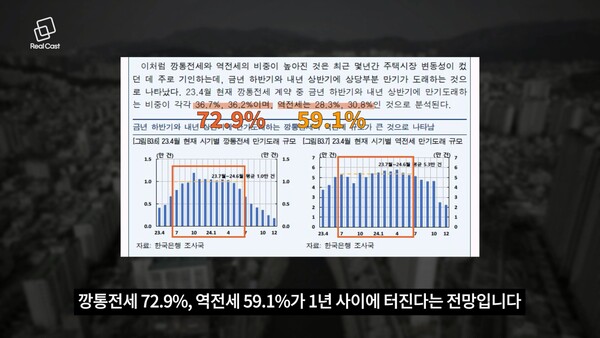

더불어 이 깡통전세와 역전세는 내년 상반기가 끝나기 전에 절반 이상이 만기에 도달합니다. 한국은행은 올해 7월부터 내년 6월까지 깡통전세는 월평균 1만 건, 역전세는 월평균 5만 3천 건이 만기 도래할 것으로 추산했습니다. 깡통전세 72.9%, 역전세 59.1%가 1년 사이에 터진다는 전망입니다.

‘126%룰’ 본격 시행, 세입자 구했어도 목돈 만들어야

주택시장 참여자들이 공포에 질려버린 가운데, 이미 비명을 지르는 부류도 있습니다. 임대사업자들입니다. 이들은 약속된 혜택은 다 사라지고 의무만 남았는데, 이제 퇴로는커녕 주저앉을 자리도 없다고 분통을 터뜨리고 있습니다.

임대사업자들이 결정적으로 코너에 몰리게 된 건 5월입니다. 9∙13 대책 이후로 계속 취급이 나빠진 끝에 결국 제도 자체가 폐지 수순을 밟았지만, 이번에 시행된 ‘보증보험 126%룰’만큼 확실한 결정타는 없었다는 평가입니다.

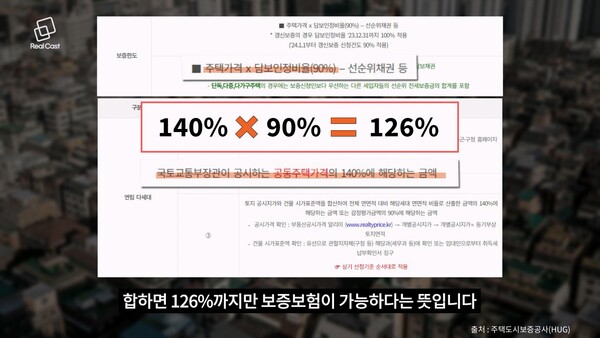

126%룰은 주택도시보증공사의 전세보증금 반환보증보험 가입기준에 관한 룰입니다. 정부가 지난해 발표한 전세사기 대책의 일환입니다. 무작정 반환보증을 내주는 바람에 전세사기 피해를 키웠다는 평가를 받아 수정이 불가피했는데요. 전셋값을 강제로 낮추는 효과가 있어서 당시에도 반발이 있었는데, 결국 5월 1일 자로 시행됐습니다.

간단하게 정리하면 가입기준 중 전세가율 요건을 100%에서 90%로 낮추고, 여기에 주택가격 산정기준 중 공시가격 적용 비율을 150%에서 140%로 낮췄습니다. 합하면 126%까지만 보증보험이 가능하다는 뜻입니다.

전세계약 당사자가 아니라면 이게 그렇게 큰일인가 싶을 수 있는데요. 다음 세입자에게 전세금을 받아서 이전 세입자에게 돌려주는 전세시장 관습을 고려하면 심각성을 알 수 있습니다. 전세 만기에 줄 돈이 부족한 겁니다.

가령 공시가격 1억 원짜리 빌라에 전세 1억 5천을 줬다고 하죠. 이 경우 이전에는 공시가격 150%까지 가능하니까 1억 5천만 원 전체에 대한 반환보증이 가능했습니다. 그런데 2년이 지난 지금은 공시가격에 변화가 없다고 가정해도 1억 2,600만 원만 반환보증이 가능합니다.

임대인은 난감한 처지에 놓입니다. 임대사업자는 의무적으로 반환보증보험에 가입해야 하는데, 내년부터는 재계약의 경우에도 새로운 기준이 적용되니 바로 2,400만원을 토해내야 합니다. 다른 세입자를 구해서 때울 수도 없습니다. 1억 2,600만 원까지만 반환보증을 들 수 있는 집에 누가 1억 5천만 원을 주고 들어오겠어요?

더구나 1채도 아니고 2~3채를 보유하고 있다면 부담은 그만큼 뻥튀기됩니다. 국토부 자료에 따르면 2019년 기준으로 임대사업자가 누적 48만 1천 명이었는데, 임대주택은 150만 가구가 넘었죠. 임대사업자들이 평균 3채씩은 보유하고 있었다는 얘기입니다.

특례보금자리론으론 부족해… “DSR 완화해달라”

코너에 몰린 임대사업자들은 은행 문을 두드리고 있습니다. 금융권에 따르면 4대 은행이 올해 들어 5월까지 4대 은행에서 신규로 취급한 전세보증금 반환대출은 2조 6,885억 원, 주금공에 접수된 임차보증금 반환목적 특례보금자리론 신청금액이 2조 49억 원입니다.

투자의 책임을 임차인들에게 전가하지 않겠다는 명분이 빛납니다만, 앞서 확인한 역전세 규모(71조 원 추산)를 고려하면 언 발에 오줌 누기 정도로 보이는 것도 사실입니다.

대출로도 문제를 해결하지 못한 임대사업자들은 아예 DSR 완화를 요구하고 나섰습니다. 지금은 주담대에 DSR 규제가 적용되기 때문에, 소득이 높지 않은 다주택자는 문제를 해결할 만큼 대출을 일으킬 수가 없죠.

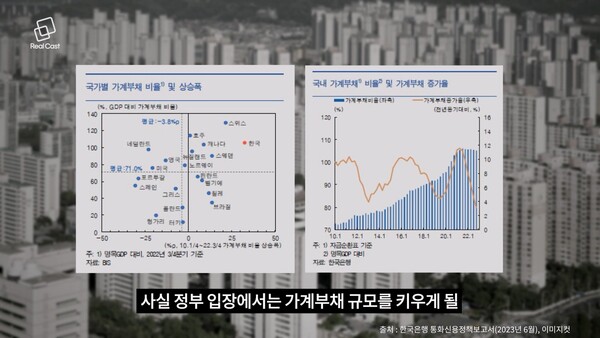

사실 정부 입장에서는 가계부채 규모를 키우게 될 이 방안을 반길 수 없겠습니다만, 이대로 방치하면 임차인 100만 가구가 위기에 내몰리게 되죠. 결국 추경호 부총리와 원희룡 국토부 장관은 한시적으로, 보증금 반환 목적으로, 전세금 차액 정도까지만 DSR을 풀어주는 방안을 밝혔습니다.

KB금융지주 경영연구소에서도 비슷한 취지의 제언이 나왔습니다. ‘전세제도의 구조적 리스크 점검과 정책 제언’ 보고서에서는 DSR 규제를 폭넓게 적용할 필요가 있다고 강조하면서도, 전세보증금 반환목적 대출에 한해서는 신중한 검토를 통해 1.5억 원 한도에서 DSR 적용 배제도 고려할 필요가 있다고 봤습니다.

DSR 규제 완화에 대해서는 걱정하는 목소리도 높습니다. 갭투자로 집을 모은 다주택자들의 숨통을 틔워줘서 ‘존버’를 돕는 효과가 있다는 명분 문제도 있고, 그러잖아도 위험수위인 가계부채 규모를 더 키울 수 있다는 현실적인 문제도 있습니다. 위험이 큰 만큼, DSR 규제를 확 풀어주는 일은 없을 것 같네요하반기 전세시장에 드리운 암운을 핀포인트 DSR 규제 완화로 걷어낼 수 있을지 귀추가 주목됩니다.