서울 집값이 과거 일본 부동산 버블 붕괴 전과 유사한 패턴을 보이고 있다는 분석이 제기되고 있습니다. 민간부채 비율, 생산가능인구 추세, 정부 정책 등 여러 지표가 일본의 1990년대 상황과 흡사하다는 점에서, 한국 역시 장기간의 조정 국면에 진입할 가능성이 크다는 경고가 나옵니다.

특히 ‘쌍봉 패턴’으로 불리는 가격 흐름과 대출 총량 규제, 토지공개념 논의까지 맞물리며 한국 부동산 시장이 일본의 전철을 그대로 밟을 수 있다는 우려가 확산되고 있습니다.

리얼캐스트에서 ‘2025 대한민국 아파트 2차 폭락 시작됐다’의 저자이자 유튜브 채널 엘리엇TV 운영자인 엘리엇님에게 현 부동산 시장 현황과 전망을 들어봤습니다.

일본과 한국, 쌍봉 패턴의 유사성

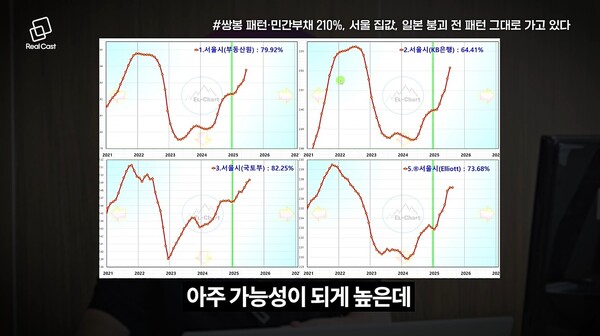

저는 2021년에 서울 아파트 시장이 고점을 찍고 붕괴할 수 있다는 책을 집필한 바 있습니다. 실제로 2021년 10월을 기점으로 서울 아파트 가격은 상투를 형성한 뒤 2022년까지 급락세를 보였습니다. 이후 일부 지역은 반등해 전 고점을 돌파하기도 했으나, 다수 지역은 여전히 고점을 회복하지 못한 상황입니다.

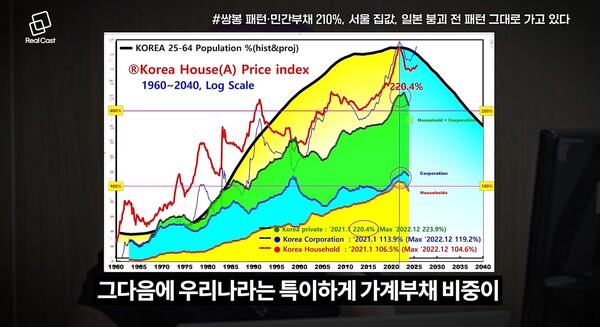

이 현상은 과거 일본 도쿄의 주택가격 흐름과 유사합니다. 일본은 1990년대 초 전국적으로는 단일 고점(외봉)을 형성했지만, 도쿄는 두 번의 고점을 기록한 ‘쌍봉 패턴’을 보였습니다. 서울 역시 2021년 고점과 2025년의 재상승이 맞물리며 쌍봉 형태를 띠고 있습니다. 고점 시기, 하락 전환 시기까지 상당히 유사하게 흘러가고 있다는 점이 주목할 만합니다.

또한 일본, 미국, 스페인 사례를 비교하면 더욱 뚜렷한 유사성이 드러납니다. 일본은 1991년, 미국은 2006년, 스페인은 2007년에 모두 부채 비율이 급등한 상태에서 고점을 형성했고, 이후 장기간 하락 국면을 겪었습니다. 한국 역시 2021년 당시 민간부채가 GDP 대비 220%에 달하며 역사적 고점을 기록했습니다. 특히 가계부채 비중이 106%까지 치솟은 것은 일본이나 스페인보다도 높은 수치였습니다.

대출 규제와 정책 대응, 일본의 전철

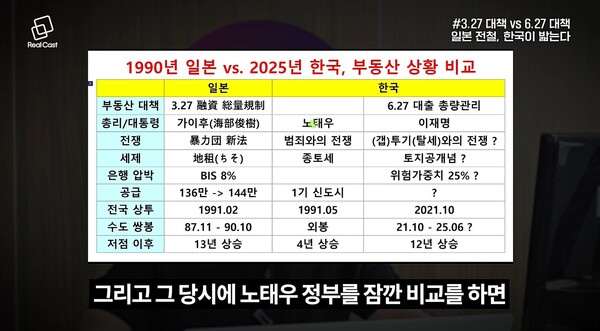

1990년 일본은 ‘3.27 대책’이라 불리는 융자 총량 규제를 시행했습니다. 이는 부동산으로 유입되는 자금을 억제하기 위해 대장성이 직접 대출을 제한한 조치였습니다. 이 조치 이후 일본은 대출이 급격히 줄고 부동산 시장이 붕괴의 길을 걸었습니다.

한국 역시 2025년 6월 ‘6.27 대책’을 발표하며 대출 총량 규제를 전격 도입했습니다. 명칭은 ‘대출 총량 관리’로 바뀌었으나, 실질적으로는 일본의 3.27 대책과 동일한 구조입니다. 대출이 급격히 제한되면서 시장의 유동성이 줄어드는 모습은 35년 전 일본의 상황을 그대로 답습하는 것과 같습니다.

또한 BIS 비율 규제와 위험가중치 상향 조정도 흡사합니다. 일본은 BIS 비율 8%를 맞추기 위해 은행들이 대출을 강제로 줄였고, 한국은 주택담보대출 위험가중치를 15%에서 25%로 상향 조정하는 방안을 추진하고 있습니다. 이로 인해 은행의 대출 여력이 200조 원 이상 감소할 수 있다는 분석이 제기되고 있습니다.

공급 확대와 장기 침체의 그림자

일본의 부동산 침체가 단기간이 아닌 ‘잃어버린 20년’으로 이어진 데에는 공급 확대가 중요한 요인이었습니다. 버블 붕괴 직후에도 일본은 연간 144만 가구 이상을 공급하며 공급 과잉을 초래했습니다. 더 나아가 ‘가격 파괴’라 불린 분양가 인하 경쟁까지 벌어지면서 기존 주택 가격도 동반 하락했습니다.

한국 역시 대규모 공급 정책을 추진 중입니다. 3기 신도시 건설, 유휴부지 활용, LH를 통한 직접 건설 참여 등 공급 확대 방안이 연이어 발표되고 있습니다. 공급 확대 자체는 긍정적인 측면도 있으나, 시점상 부동산 가격이 조정을 받는 국면에서 과도한 공급은 일본과 같은 장기 침체를 유발할 가능성이 큽니다.

또한 일본은 부동산 시장 붕괴 과정에서 ‘폭력단 신법’ 제정 등 사회적 안정 조치를 병행했습니다. 한국 역시 부동산 투기 근절, 갭 투자 차단, 세제 강화 등 정책을 추진하고 있어, 일본의 정책 대응과 매우 유사한 길을 걷고 있다는 점이 드러납니다.

토지공개념 논의와 향후 전망

일본은 버블 붕괴 이후 토지세 강화를 논의하며 한국의 종합토지세 제도를 벤치마킹했습니다. 반대로 한국은 현재 토지공개념 강화 논의를 수면 위로 끌어올리고 있습니다. 토지공개념은 개인의 사적 재산인 토지에 공공적 성격을 부여하는 개념으로, 이미 그린벨트나 공공임대주택 제도를 통해 부분적으로 시행되고 있습니다.

향후 한국 정부가 토지공개념을 확대 적용할 경우, 시장에는 상당한 충격이 가해질 수 있습니다.

실제로 1980년대 후반 노태우 정부는 토지공개념을 정책 기조로 도입했으며, 당시 국민 89%가 이를 찬성한 바 있습니다. 현재와 같이 주택가격 급등으로 무주택자와 청년 세대의 박탈감이 커진 상황에서, 토지공개념은 다시 한 번 강력한 정책 수단으로 떠오를 가능성이 있습니다.

궁극적으로 한국 부동산 시장은 일본의 전철을 밟을 위험이 높습니다. 쌍봉 패턴, 민간부채 비중, 대출 규제, 공급 확대, 토지공개념 논의까지 모든 국면이 유사하게 흘러가고 있습니다. 전문가들은 2028~2029년을 장기 조정의 바닥으로 전망하며, 당분간 위험 관리가 필요하다고 강조합니다. 단기적으로는 일부 지역의 반등이 가능하겠지만, 전체적으로는 이미 고점을 지난 상황에서 하락세의 가속화가 나타날 수 있다는 경고를 무겁게 받아들여야 할 시점입니다.

[주의] 본 방송에서 제공하는 정보는 투자 판단에 참고만 하시기 바랍니다. 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 영상 촬영일은 2025년 8월 5일입니다.