한 푼 쓰지 않고 모아도 13년... 서울 내 집 마련 힘들어져

최근 집값 상승으로 인한 내 집 마련이 어려워지면서 주택 구매에 대한 사회적 통념 또한 바뀌고 있습니다. 특히 서울을 비롯한 대도시 집값 마련은 여전히 어려운 것으로 나타났습니다.

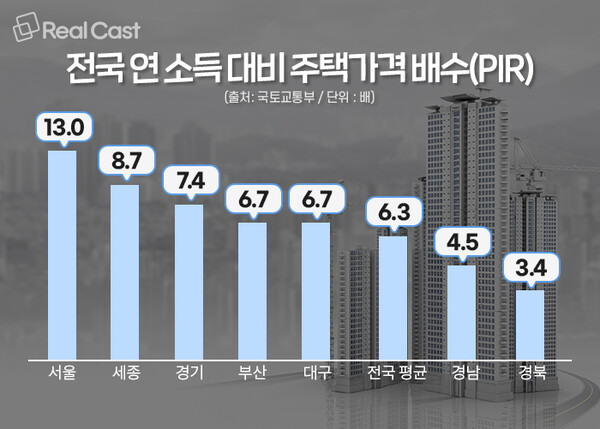

지난해 국토교통부가 전국 6만1000가구를 대상으로 조사한 ‘2023년도 주거실태조사’에 따르면, 자가 가구의 연 소득 대비 주택가격 배수(PIR)는 서울이 13배로 가장 높게 나타났습니다.

서울 다음으로 PIR이 높았던 지역은 세종시가 8.7배로, 지방에서 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 이어 경기도가 7.4배, 대전시 7.1배, 부산 및 대구시가 6.7배로 같았으며, PIR이 가장 낮은 지역은 전남(3.1배)이었습니다. 전국 평균 PIR은 6.3배였습니다.

PIR(Price to Income Ratio)은 주택 가격을 소득으로 나눈 지표로, 소득을 모두 모았을 때 집을 구입하는 기간을 뜻하는 용어입니다. 주택 가격이 5억원이고, 연 평균 소득이 5000만원이라고 가정하면 PIR은 10이 되는 것인데요. 월급을 한 푼도 쓰지 않고 10년을 모아야 내 집 마련이 가능하다는 뜻입니다.

즉, 서울은 2023년 기준으로 PIR이 13배이므로 소득을 전부 저축해도 무려 13년이 걸린다는 셈인데요. 한국부동산원 주택종합 중위매매가격(주택 가격을 순서대로 나열했을 때 가장 중앙에 위치한 값)이 2023년 12월 기준으로 서울이 6억6351만원이었음을 볼 때, 이를 13으로 나눠보면 연 소득 평균값이 대략 5100만원 정도로 계산됐음을 유추할 수 있습니다.

주택 보유 의식 줄어... 자가 시대 저무나

한편, 가구주로 독립한 이후 생애 첫 집을 장만하기까지 걸리는 생애최초 주택 마련 소요 연수는 2023년 기준 7.7년으로 2022년 7.4년보다 0.3년 증가했습니다. 2018년 7.1년과 비교하면 0.6년 늘어난 수치입니다.

이처럼 내 집 마련에 오랜 시간이 걸리다 보니 실수요자들은 내 집 장만에 대한 필요성이 점점 줄어드는 추세입니다. 2023년 주거실태조사 결과에 따르면, 주택을 보유해야 한다고 응답한 가구 비율은 87.3%로 전년 대비 2.3%p 감소한 바 있습니다.

반면, 집값이 오르면서 집 구매를 아예 포기하는 소위 ‘집포족(집 사기를 포기하는 사람들)’은 증가했습니다. 지난해 12월 LH토지주택연구원의 ‘최근 주거 이슈에 대한 국민인식 및 주거불평등심리지수 개발’ 연구 보고서에 따르면, 수도권 1019가구 중 무려 응답자의 40%가 ‘평생 내 집 마련이 어려울 것 같다’고 응답했습니다.

심지어 응답자 중 80.4%는 주거 불평등이 심각하다고 답해 현재 주택시장 상황에 대해 부정적인 인식을 지녔음을 확인할 수 있었는데요. 최근 국내 최대 부동산 커뮤니티 ‘부동산스터디’에서는 청약 통장 해지를 고민하는 글이 심심찮게 올라오고 있습니다. 그 이유는 청약 당첨이 되더라도 높은 분양가를 감당하기 어렵기 때문이죠.

국회 국토교통위원회 소속 이춘석 더불어민주당 의원실에 따르면, 2022년과 2023년에는 청약통장 순 가입자가 각각 49만2495계좌, 86만5997계좌가 감소한 것으로 나타났습니다.

특히 청년들의 경우, 비싼 집값을 감당하지 못하고 전월세로 몰리는 경우가 적지 않습니다. 청년 가구의 임차 거주 비율은 81.1%로 10명 중 8명 이상이 전월세에 의존하고 있으며, 그중 68.4%는 빌라 등 비아파트에 살고 있어 주거 환경 개선이 필요함을 보여줍니다.

앞서 LH토지주택연구원은 연구 보고서에서 “주거불평등은 단순히 소득이나 경제 수준이 아니라 공공 정책 결과로 나타나는 경우도 많다”며 “정부는 안정적 거치 마련과 내 집 마련 과정에서 공정한 기회 제공을 위해 지금보다 더 많은 관심과 정책적 배려가 필요하다”고 전했는데요. 이에 장기적으로 내 집 마련을 위한 다양한 정부 정책 발표가 필요해 보입니다.