서울 코리빙 하우스 시장이 지속적인 성장세를 보이며 1인 가구의 주거 대안으로 영역을 확대하고 있다.

코로나19 팬데믹 이후 독립적이면서도 커뮤니티가 있는 주거 형태에 대한 수요가 증가한 것도 코리빙 하우스 성장의 배경 중 하나로 꼽힌다.

임대수요는 최근 3년여간 연평균 20% 이상씩 증가하고 있으며 국내외 기업들의 코리빙 하우스 시장 참여도 이어지고 있다.

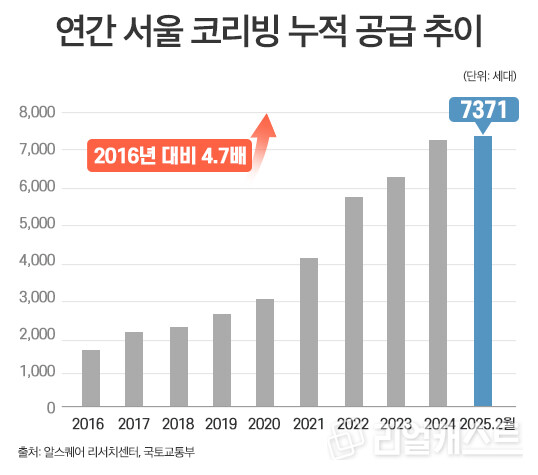

상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어에 따르면 올해 2월 기준, 서울시 코리빙 하우스는 총 7,321세대로 2016년 이후 9년 만에 약 5배(4.7배) 성장했다.

2020년까지만 해도 서울 코리빙 하우스는 2,000세대 수준에 불과했지만, 이후 3년 새 신규 공급이 집중되며 시장이 본격적으로 확대됐다.

공급과 함께 임대차 계약도 크게 증가하는 추세다.

지난해 코리빙 임대차 계약은 2023년보다 29%가 증가하는 등 2022년~2024년 사이 연평균 22%가 증가했으며 2024년 서울 코리빙 시장의 평균 임대 계약기간은 11.1개월로 나타났다.

이는 초기 단기 체류 목적보다는 중장기 거주를 고려한 임차인들이 많아졌음을 시사한다.

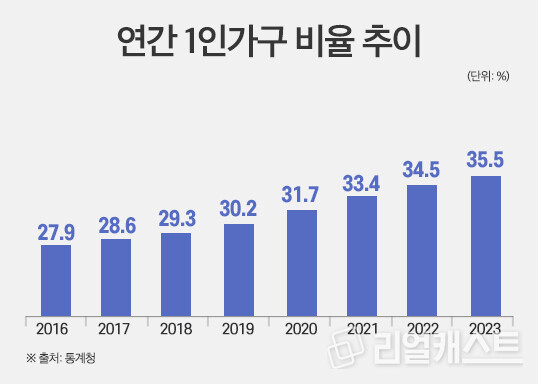

이처럼 서울의 코리빙 하우스 시장이 성장할 수 있는 가장 큰 원인으로는 1인 가구 증가가 꼽힌다.

특히 20~30대 청년층과 취업준비생, 프리랜서들이 주요 수요층으로, 대학가나 업무지구 인근에 입지한 코리빙 하우스의 선호도가 높다.

2023년 기준, 전국의 1인 가구는 전체 가구의 35.5% 수준으로 2019년 처음으로 30%를 돌파한 이후로도 계속 비율이 증가 중이다. 서울은 2016년 30.1%로 처음 30%를 돌파했으며 2023년은 39.3%로 40% 돌파를 눈앞에 두고 있다.

서울시는 많은 일자리와 대학 등 1인 가구가 찾을 만한 환경을 갖추고 있기 때문에 이들 가구에 적합한 코리빙 하우스가 성장할 수 있는 것이다.

두 번째 이유는 소득 대비 높은 서울의 주택 가격도 코리빙 수요를 증가시킨다. KB부동산에 따르면 서울의 소득 대비 주택가격 비율(PIR)은 지난해 9월 기준, 9.82로 서울의 중위소득(3분위) 계층이 소득을 전부 저축해서 서울에서 주택을 구입하는데 9.8년이 소요된다는 얘기다.

서울 신축 아파트의 평균 분양가는 3.3㎡당 4,000만원을 넘어선 상황으로, 1인 가구에게는 자가 마련이 더더욱 요원한 현실이 됐다.

이와 같은 수요 증가 요인들이 뒷받침되면서 기업들의 참여도 이어지고 있다. 국내에서는 KT에스테이트, 신영 계열의 SLP, SK D&D 계열의 DDPS 등의 기업들이 코리빙 하우스를 공급, 운영 중이다. 지난해에는 글로벌 코리빙 기업인 코브(Cove)가 아너스자산운용과 합작법인 ‘코브 코리아’를 설립해 국내 코리빙 사업에 진출했다.

최근에는 대우건설도 코리빙 사업 진출을 검토 중이며, 중견 디벨로퍼들도 도심 수익형 임대사업의 대안으로 코리빙을 주목하고 있다.

KT에스테이트의 경우 야놀자클라우드와 공동 설립한 프롭테크 기업 ‘트러스테이’가 강북 미아, 광진 군자, 양천 신정 등에서 코리빙 하우스 ‘‘heyy,OO점’을 운영 중이다.

해당 브랜드는 올해 10개 지점 이상 추가 개장을 예고했으며, 주요 역세권 및 대학가 위주 입지를 중심으로 확장을 계획하고 있다.

트러스테이 코리빙 하우스는 셰어하우스의 단점으로 지적돼온 욕실 공간을 개인 공간으로 들여왔고 공용주방은 간단한 조리도 가능하게 하는 등 상품의 수준을 높였다.

기업들의 참여가 늘면서 1인 가구를 잡으려는 상품 차별화도 계속되고 있다. 최근에는 급증하는 반려동물 인구를 고려해 반려동물과 함께 거주할 수 있는 코리빙 하우스도 증가하고 있다.

일부 코리빙 업체는 ‘펫존’이나 펫돌봄 서비스를 포함한 전용 라인을 별도로 구성해 반려가구 유입을 적극적으로 유도하고 있다.

업계 관계자는 “임대료가 주변 오피스텔 보다 높은 곳도 있고, 공용 공간을 사용하면서 발생하는 불편함 등은 수요자들에겐 걸림돌이 되기도 한다”라면서 “기업들의 경우 임대료 상승 제한으로 수익률 향상에 제약이 생기는 것도 다양한 기업들 참여에 걸림돌이 돼 제도적으로 검토가 필요하다”라고 말했다.

전문가들은 코리빙 시장의 성장을 위해선 공공의 규제완화, 세제혜택, 공동생활 갈등 중재방안 등의 제도적 뒷받침도 필요하다고 조언한다.